Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ (для рассматриваемого периода - пороха), относилось разнообразное по конструкции оружие, действие которого основано на приложении мышечных усилий воина. По характеру воздействия оно подразделялось на ударное (имелось только в иррегулярных войсках в виде булавы, шестопера и т. п.), колющее (штык, шпага, кортик, пика и др.), рубящее (например, топор ополченца и коса партизана), а также колюще-рубящее или рубяще-колющее, в зависимости от преобладания того или иного качества (кинжал, тесак, палаш, сабля и им подобные). К холодному относилось и металлическое оружие, отдельные виды которого (лук, сулица, дротик) еще сохранились в некоторых ополченских формированиях (башкирских, калмыцких и др.).

Огнестрельное оружие, в котором для выбрасывания снаряда или пули из ствола используется сила давления газов, образующихся при сгорании пороха, состоит из средств непосредственного поражения (ядро, граната, картечь, бомба, пуля и другие снаряды) и средств их метания до цели, соединенных в единую конструкцию (пушка, гаубица, единорог, мортира, ружье, пистолет и т. п.). Огнестрельное оружие в 1812 году подразделялось на артиллерийское и стрелковое. Основным элементом конструкции этого оружия являлся ствол, поэтому оно именуется ствольным огнестрельным оружием. Артиллерийское вооружение предназначалось для поражения различных целей на значительных расстояниях (до 2000 м) и состояло на вооружении сухопутных войск (пешая, конная, крепостная и осадная артиллерия) и флота (корабельная артиллерия).

Стрелковым оружием вооружались все рода войск (пехота, кавалерия, артиллеристы, саперы и моряки) для действия в ближнем бою по открыто расположенным целям. Оно включало не только специально созданное для регулярных войск табельное оружие (пехотное ружье, егерский штуцер, мушкетон, пистолет и т. п.), но и охотничье и даже дуэльное оружие, которым нередко вооружались ополченцы и партизаны. Производством стрелкового оружия занимались Тульский; Сестрорецкий и Ижевский заводы, которые с 1810 по 1814 год изготовили и восстановили более 624 тысяч ружей, штуцеров и пистолетов. На Петербургском, Московском и Киевском арсена лах в 1812 году отремонтировали около 152 тысяч единиц стрелкового оружия. К началу 1812 года на заводах и в арсеналах хранилось 375 563 ружья, к июню 1812 года было отправлено в войска 350 576. В первые же дни войны оставшийся запас был целиком использован на нужды армии. Артиллерийские орудия изготовляли мастерские Петербургского и Брянского арсеналов, а восстанавливали на Киевском арсенале. Эта производственная база полностью обеспечила потребности полевой артиллерии в Отечественную войну.

Защитное вооружение включает все средства защиты воина в бою. К 1812 году в связи со значительным развитием боевых возможностей огнестрельного оружия защитное вооружение сохранило способность противостоять воздействию лишь холодного оружия (например, кираса как часть рыцарского доспеха). В определенных случаях кираса, толщина которой была доведена до 3,5 мм, была способна защитить от ружейной или пистолетной пули. Однако такая кираса массой до 10 кг значительно сковывала действия воина, снижала маневренность и быстроту передвижения, поэтому сохранилась лишь в кавалерии (кирасиры). 8 меньшей степени защитной способностью обладала каска  из лакированной кожи с гребнем из конского волоса у кирасир, драгун и конных артиллеристов.

из лакированной кожи с гребнем из конского волоса у кирасир, драгун и конных артиллеристов.

Оружие служило не только средством вооруженной борьбы, но и видом награды за боевые подвиги. При этом его детали покрывались золотом, украшались драгоценными камнями или золотыми лавровыми листьями (лаврами). Однако боевых свойств из-за этого в то время оно не теряло. Одной из наиболее распространенных офицерских наград 1812 года была золотая (то есть с позолоченным эфесом) сабля или шпага с чеканной надписью на защитной чашке или дужке "За храбрость". Эта награда приравнивалась к ордену, но для младших офицеров, как правило, являлась первичной. За подвиги в Отечественной войне золотым оружием "За храбрость" было награждено более тысячи человек и, кроме того, 62 генерала удостоены золотого оружия с алмазами, бриллиантами и лаврами. Зачастую на генеральских наградных шпагах (саблях) помещались персональные надписи с указанием, за какой подвиг пожаловано холодное оружие.

К 1812 году в России сложилась строго регламентированная наградная система, включавшая определенные виды наград (оружие, ордена, портреты царствующих особ, медали  , знаки). Однако система эта носила ярко выраженный классовый характер, так как к награждению орденами запрещалось представлять мещан и "лиц сельского сословия". Установленное старшинство орденов определяло последовательность награждения ими. Старшинство же определяло и порядок ношения орденов на различных видах форменной одежды. К числу индивидуальных наград кроме золотого оружия и орденов, которыми награждались только офицеры, относились и медали

, знаки). Однако система эта носила ярко выраженный классовый характер, так как к награждению орденами запрещалось представлять мещан и "лиц сельского сословия". Установленное старшинство орденов определяло последовательность награждения ими. Старшинство же определяло и порядок ношения орденов на различных видах форменной одежды. К числу индивидуальных наград кроме золотого оружия и орденов, которыми награждались только офицеры, относились и медали  за участие в боях 1812- J814 годов, вручавшиеся солдатам, ополченцам, партизанам и священникам, а также дворянам, купцам и мастеровым за пожертвования и самоотверженный труд во имя победы. Каждую медаль

за участие в боях 1812- J814 годов, вручавшиеся солдатам, ополченцам, партизанам и священникам, а также дворянам, купцам и мастеровым за пожертвования и самоотверженный труд во имя победы. Каждую медаль  носили на соответствующей орденской ленте или на комбинированной из нескольких орденских лент. Известен случай, когда в качестве временной награды мужественных крестьян использовались медные кресты с головных уборов ополченцев.

носили на соответствующей орденской ленте или на комбинированной из нескольких орденских лент. Известен случай, когда в качестве временной награды мужественных крестьян использовались медные кресты с головных уборов ополченцев.

Немало существовало в русской армии и коллективных наград - это георгиевские знамена, штандарты и трубы с надписью "За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.", это и серебряные трубы, и золотые офицерские петлицы  , и знаки "За отличие" на форменные головные уборы

, и знаки "За отличие" на форменные головные уборы  , и право маршировать под особый "гренадерский" барабанный бой

, и право маршировать под особый "гренадерский" барабанный бой  , и причисление армейских полков к гвардейским, а егерских к гренадерским, и присвоение полкам почетных наименований - имен героев Отечественной войны 1812 года. Некоторые из перечисленных наград становились элементами форменной одежды и снаряжения.

, и причисление армейских полков к гвардейским, а егерских к гренадерским, и присвоение полкам почетных наименований - имен героев Отечественной войны 1812 года. Некоторые из перечисленных наград становились элементами форменной одежды и снаряжения.

А. А. Смирнов

Художник О.Пархаев

|

|

В 1812 году стрелковое оружие русской армии не было единообразным. Несмотря на то что с 1809 года для гладкоствольных кремневых ружей установили единый калибр 17,78 мм, к началу войны на вооружении пехоты и пешей артиллерии находились русские и иностранные ружья 28 разных калибров (от 12,7 до 21,91 мм). Пехотное ружье образца 1808 года с трехгранным штыком (2) являлось лучшим из отечественных ружей такого типа. Оно имело гладкий ствол калибра 17,78 мм и длиной 114 см, ударно-кремневый замок, деревянное ложе и металлический прибор. Его масса (без штыка) 4,47 кг, длина 145,8 см (со штыком 183 см). Максимальная дальность стрельбы 300 шагов, средняя скорострельность - выстрел в минуту (некоторые стрелки-виртуозы выпускали, не целясь до шести пуль в минуту). В егерских полках все еще применялся штуцер образца 1805 года с кортиком (1), отмененный в 1808 году. Им были вооружены унтер-офицеры и лучшие стрелки (12 человек от каждой роты). Егерский штуцер имел граненый ствол с 8 нарезами, длиной 66 см, калибра 16,51 см. Масса штуцера (без кортика) 4,09 кг, общая длина с кортиком 153,7 см. По дальнобойности он втрое превосходил гладкоствольное ружье, но уступал ему в скорострельности (выстрел за три минуты). В кирасирских, драгунских и уланских полках 16 человек каждого эскадрона были вооружены кавалерийским штуцером образца !803 года (3). Его масса 2,65 кг, калибр 16,51 мм, длина ствола 32,26 см. В гусарских полках мушкетоны (4) и карабины |

|

|

Ударно-кремневый замок использовался в стрелковом оружии эпохи наполеоновских войн в качестве механизма для воспламенения заряда в стволе. Он крепился на ружье двумя замочными винтами сквозь ложе. Все его детали были смонтированы на замочной доске. На ее верхней грани посредине расположена полка (2) для затравочного пороха, находящаяся напротив затравочного отверстия ствола. Над полкой на поперечном винте укреплено огниво (3), напротив которого помещен курок (1), закрепленный на поперечной оси, проходящей сквозь замочную доску. В курок вставлен кремень, зажимаемый двумя губками. За ним на доске расположен предохранитель в виде крючка, защищающего курок от случайного срыва с боевого взвода. На внутренней стороне доски находится боевая пружина (4), служащая для движения курка вперед. Одним, чаще длинным концом она упирается в лодыжку - полукруглую стальную деталь с двумя зацепами, обеспечивающими предохранительный и боевой взвод курка. Стопор курка производится шепталом, один конец которого - спуск - перпендикулярен замочной доске и соприкасается со спусковым крючком, находящимся вне замка, внизу под ложем. При отводе курка назад шептало входит в первый зацеп, обеспечивая предохранительный взвод, а после заряжания ружья курок отводится еще немного назад, и шептало входит во второй зацеп, удерживая курок на боевом взводе. Для выстрела необходимо нажать на спусковой крючок. При этом конец шептала опустится вниз и выйдет из боевого зацепа, а лодыжка под действием боевой пружины резко повернется и толкнет курок вперед. Он с силой ударит кремнем по огниву, которое от удара откинется, а искры, возникшие при ударе кремня по стальной пластине, подожгут порох на затравочной полке. Огонь через затравку воспламенит основной заряд пороха в стволе. |

|

|

Строевым холодным оружием офицеров и генералов русской пехоты, пешей артиллерии и инженерных войск являлась пехотная шпага образца 1798 года (1) с однолезвийным прямым клинком длиной 86 см и шириной 3,2 см. Общая длина шпаги 97 см, масса (в ножнах) 1,3 кг. Эфес состоял из деревянной, обмотанной витой проволокой рукояти с головкой и металлической гарды. Рядовые и унтер-офицеры пеших войск в качестве рубящего и колющего холодного оружия имели тесак образца 1807 года (2 и 3) в кожаных ножнах, носимый на лосиной перевязи через правое плечо. Он состоял из однолезвийного клинка длиной 61 см, шириной 3,2 см и медного эфеса. Общая его длина 78 см, масса до 1,2 кг. На рукоять эфеса под головку подвязывался темляк, образованный из тесьмы и кисти, состоящей из гайки, деревянного трынчика (цветного кольца), шейки и бахромы. Тесьма и бахрома в пехоте были белые, а остальные детали темляка своим цветом обозначали ротные и батальонные отличия. Боеприпасы для ружья русский пеший солдат хранил в патронной суме (4-6), носимой на лосиной перевязи шириной 6,7 см через левое плечо. Черная кожаная сума вмещала 60 бумажных патронов, каждый из них имел внутри свинцовую пулю массой 23,8 г (для ружья образца 1808 года) и пороховой заряд (9,9 г). На прямоугольной крышке патронной сумы крепилась бляха из желтой меди (у пионеров - из белой жести), отличавшаяся по форме в разных родах и видах войск. Так, в гвардейской тяжелой пехоте была бляха с Андреевской звездой (4), у гренадеров - в виде гранаты с тремя пылающими огнями (6), а у армейских егерей - медные цифры, соответствующие номеру полка. |

|

|

Русская тяжелая кавалерия в 1812 году в качестве строевого холодного оружия имела несколько образцовпалашей с однолезвийными клинками. У драгун наиболее распространенным был палаш образца 1806 года (1), носимый в деревянных, обтянутых кожей ножнах, с металлическим прибором. Длина клинка 89 см, ширина до 38 мм, общая длина (с эфесом, в ножнах) 102 см, масса 1,65 кг. Кроме этого образца употреблялись и более старые модели конца XV1I1 века, а также "цесарские" (австрийские) палаши, выданные в 1811 году некоторым драгунским полкам из Киевского и Московского арсеналов. |

|

|

Пики, применявшиеся русской легкой конницей в 1812-1814 годах, отличались большим разнообразием. Особенно это относилось к пикам казаков, не имевшим регламентированных образцов. Размеры стального боевого наконечника, длина и диаметр древка казачьих пик были произвольными, они имели только один характерный признак - не было подтока и прожилин у боевого наконечника (2-4). Подобным оружием в 1812 году вооружили также конные полки губернского ополчения (1), в других случаях они получили пики, сохранившиеся от земской милиции 1807 года (7). |

|

|

В 1802-1811 годах русские кирасиры не носили кирас, и только 1 января 1812 года последовал указ об изготовлении для них этого предохранительного снаряжения. К июлю 1812 года все кирасирские полки получили кирасы нового образца, сделанные из железа и покрытые черной краской (1). Кираса состояла из двух половин - нагрудной и спинной, скрепленных при помощи двух ремней с медными наконечниками, приклепанных к спинной половине у плеч и застегивающихся на груди на две медные пуговицы |

|

|

Каска образца 1808 года, носимая во время Отечественной войны русскими драгунами и кирасирами, была сделана из черной лакированной кожи. У нее два кожаных козырька, передний окантован медным ободком. Высота тульи каски |

|

|

Русские гусары подпоясывались кушаком (1), представлявшим собой сетку из цветных шнуров с перехватами другого цвета. Кроме кушака гусары носили на поясе портупею из красной юфти, к которой на двух пасиках подвешивалась сабля, а на трех других - гусарская ташка. Ташка представляла собой кожаный карман, покрытый с наружной стороны сукном определенного цвета, с нашитым на нем вензелем Александра I, полоской и выпушкой другого цвета. Так, в Белорусском, Изюмском и Сумском гусарских полках ташка была покрыта красным сукном и имела белую выкладку (3), у лейб-гусар выкладка ташки была особого типа (2). |

|

|

У казаков в 1812 году строевым головным убором была шапка |

|

|

В 1812 году казачьи войска (за исключением гвардейских казаков) были, как правило, вооружены саблями нерегламентированных образцов (1). Наряду с легкокавалерийской саблей образца 1809 года применялись различные отечественные модели XVIII века, а также всевозможные азиатские, венгерские, польские и другие иноземные типы сабель. Их носили в деревянных ножнах, обтянутых кожей, с медным или железным прибором. Заряды и пули к огнестрельному оружию казак |

|

|

Солдаты инженерных войск в 1812 году имели на вооружении саперный тесак образца 1797 года (1), состоящий из стального, слегка искривленного клинка (длина 50 см, ширина до 8,5 см) с обухом в виде пилы |

|

|

Приказом по Военному министерству от 26 января 1808 года было введено специальное шитье в виде золотых дубовых ветвей на воротники |

|

|

В 1812 году штаб- и обер-офицеры русской армии и флота носили на мундирах эполеты |

|

|

К 1812 году существовала четкая регламентация знаков, носимых на передней части киверов в гвардейских и армейских полках. В полках гвардейской пехоты - Преображенском, Семеновском, Измайловском, Егерском и Финляндском - на киверах носили знак в виде двуглавого орла с лавровым венком в правой лапе и с факелом и молниями - в левой. На груди орла - щиток |

|

|

Для чинов императорской свиты - генерал-адъютантов и флигель-адъютантов - в начале царствованияАлександра I на воротники |

|

|

В старейших полках тяжелой гвардейской пехоты - Преображенском, Семеновском, Измайловском - еще в начале царствования Александра I было введено на воротники |

|

|

В сформированном 7 ноября 1811 года лейб-гвардии Литовском полку при красном приборном сукне воротников, обшлагов и лацканов штаб- и обер-офицерам были даны шитые золотом прямые петлицы |

|

|

К 1812 году основным головным убором генералов, чинов императорской свиты и квартирмейстерской службы, военных инженеров, военных врачей и чиновников являлись черные треугольные шляпы образца 1802 года из тонкого плотного войлока или фетра. Переднее поле шляпы было высотой около 25 см, заднее - около 28 см, а боковые углы шляпы отстояли от тульи на 13,5 см с каждой стороны. Поля были пришиты к тулье и сшиты между собой в верхней части. Для жесткости в края полей изнутри подшивали полоски китового уса или металлическую проволоку. На переднем поле нашивалась круглая кокарда |

|

|

В 1812 году для различия чинов штаб- и обер-офицеров, служивших в пехоте, артиллерии и пионерных полках, находились в употреблении знаки образца 1808 года: серповидной формы, с двойным выпуклым ободком и двуглавым орлом, увенчанным короной. Изготовлялись знаки из тонкой листовой латуни с серебрением и золочением ободка, орла и поля знака, в зависимости от чина. Так, у прапорщиков знаки серебрились целиком, а у подпоручиков на знаках были золоченые ободки. У поручиков при серебряном поле и ободке орел был золоченым, а у штаб-капитанов серебрилось только поле знака, а орел и ободок были покрыты позолотой. У капитанов, наоборот, поле знака было золоченым, а ободок и орел серебряными. На майорских знаках поле и ободок были золочеными, а орел оставался серебряным (2). На знаках у подполковников поле и орел покрывались позолотой, а серебряным оставался только ободок. У полковников знаки были золочеными целиком. Носили знаки на черных с оранжевыми каемками лентах, продетых в металлические ушки, припаянные на обратной стороне знаков. |

|

|

К началу Отечественной войны в русской армии существовало два вида наградного оружия: золотые шпаги и сабли (1) и анненские шпаги и сабли со знаками ордена св. Анны 3-го класса (2). Награждение золотыми шпагами и саблями с надписью "За храбрость" было введено в 1788 году: для штаб- и обер-офицеров армии и флота предназначались шпаги и сабли с позолоченным эфесом и выгравированной надписью "За храбрость", для генералитета эфесы шпаг и сабель украшались алмазами и на них также гравировалась надпись "За храбрость", командующие армиями или отдельными корпусами награждались шпагами и саблями, эфесы которых украшались бриллиантами, золотыми лавровыми венками, а надпись содержала дату и место сражения. ПриПавле I награждение золотым оружием было отменено. Указом от 18 ноября 1796 года было оговорено, что при разделении ордена св. Анны на три класса 3-й класс должен носиться на эфесах пехотных шпаг и кавалерийских сабель и предназначаться для награждения офицеров за отличия в боевых действиях. Знак ордена св. Анны 3-го класса получил форму круглого позолоченного медальона, увенчанного короной. На лицевой стороне знака - красный |

|

|

Еще до 1812 года среди офицеров, награжденных золотым и анненским оружием, существовала мода, при которой обладатели золотых шпаг и сабель с надписью "За храбрость" носили на левой стороне мундира рамки или планки с миниатюрными шпажками или сабельками, подкладывая под них сложенные георгиевские ленточки (3). Офицеры же, имевшие анненское оружие, под такие же рамки подкладывали анненскую ленточку, помещая иногда и миниатюрный знак ордена св. Анны 3-го класса (2). |

|

|

Первые знаки отличия, пожалованные приказом от 13 апреля 1813 года 1, 5, 14 и 20 егерским полкам, имели вид небольших, закругленных снизу щитков из листовой меди с надписью "За отличие" (5). Исключение составили знаки в виде металлической ленточки, пожалованные Ахтырскому, Мариупольскому, Белорусскому иАлександрийскому гусарским полкам приказом от 15 сентября 1813 года. На этих знаках помещалась надпись: "За отличие 14 августа 1813 г." (1). Как известно, указанные полки в тот день отличились в сражении на реке Кацбах. Указом от 22 декабря 1813 года для награждения всех строевых чинов армии и флота, принимавших участие в боевых действиях с французами с начала их вторжения в Россию, была учреждена серебряная медаль |

|

|

13 февраля 1807 года для награждения за боевые подвиги унтер-офицеров и солдат армии и флота был учрежден знак отличия Военного ордена (солдатский Георгиевский крест). Он повторял форму знака ордена св. Георгия, но изготавливался из серебра и носился на черно-оранжевой ленте (1). За подвиги в боях в 1812 году этим крестом были награждены 6783 человека. До учреждения знака отличия Военного ордена отличившихся в боях с неприятелем унтер-офицеров и солдат награждали знаком отличия св. Анны. Знак был учрежден 12 ноября 1796 года и представлял собой круглую позолоченную медаль |

|

|

Название "единорог" орудия с зарядной конической камерой получили по изображенному на гербе генерал-фельдцейхмейстера Шувалова мифическому животному, которое выбивалось на казенной части орудия. С 1805 года перестали применять всякие украшения, кроме фризов, однако название сохранилось. Объединяя в себе качества пушек и гаубиц, единороги успешно стреляли ядрами, гранатами, картечью. Данный эффект достигался применением зарядной камеры конической формы и меньшей по сравнению с пушками длиной канала ствола (1). Уменьшение массы ствола позволило уменьшить массу лафета, благодаря чему достигалась большая маневренность. Единственным недостатком как единорогов, так и пушек было отсутствие железных осей (введены в 1845 году). Деревянные оси часто ломались, нуждались в постоянной смазке. Для этого при каждом орудие имелось колымажное ведро со смазкой (3). При орудии находилось и второе ведро, с водой (с примесью уксуса) для смачивания банника (2). Горизонтальная наводка осуществлялась с помощью правил (4) - правого и левого, которые вставлялись в специальные гнезда задней подушки |

|

|

В 1802 году была организована комиссия для преобразования артиллерии под председательством Аракчеева, в которую входили `известные русские артиллеристы И. Г. Гогель, А. И. Кутайсов и X. Л. Эйлер. Комиссия выработала систему вооружения, получившую название аракчеевской, или системы 1805 года: у 12-фунтовой пушки (1) калибр 120 мм, масса ствола 800 кг, масса лафета 640 кг; калибр 6-фунтовой пушки 95 мм, масса ствола 350 кг, лафета-395 кг; калибр 1/2-пудового единорога (2) 152 мм, масса ствола 490 кг, масса лафета 670 кг; калибр 1/4-пудр-вого единорога 120 мм, масса ствола 335 кг, лафета-395 кг. С 1802 года в артиллерии был введен прицел А. И. Маркевича (3). На вертикальной латунной пластинке располагалась шкапа дальности с делениями от 5 до`30 линий (расстояние между делениями 2,54 мм). Прицеливались через отверстие в прямоугольной пластинке, которую в зависимости от дальности цели устанавливали на одном из делений. Затем, меняя угол возвышения ствола, наводчик через отверстие в планке визировал цель, то есть добивался расположения отверстия в планке, мушки и цели на одной воображаемой линии, называемой линией прицеливания. Перед выстрелом пластинка прицела опускалась к стволу. Прицеливание осуществлял 4-й номер расчета. |

|

|

Для заряжания орудий применялись специальные приспособления: банник с прибойником (щетинная щетка для тушения остатков тлеющего картуза, смачивалась водой с уксусом) - для пушек цилиндрической формы (5), для единорогов - конической (4). Прибойником досылали и уплотняли картуз. Для чистки канала ствола применялся скребок с пыжовником (1). Скорострельные трубки (камышинки, начиненные пороховой мякотью) хранили в трубочной лядунке (3). Расчет каждого орудия имел два пальника (2). В зажим пальника вставляли тлеющий фитиль. Так как после выстрела кончик фитиля отрывало, следующий выстрел производили другим пальником. В дождливую погоду применяли палительные свечи (в скатанную из бумаги гильзу длиной до 40 см помещали горючий состав). Такая свеча горела 5 минут, этого хватало, чтобы сделать пять выстрелов. Хранили свечи в латунном "свечнике" (6). Постоянным источником огня служил "ночник" (7) с дверцей и тремя отверстиями в дне (для доступа воздуха), внутрь помещали тлеющий в масле фитиль. Заряды переносили в зарядных сумах (9). Для чистки запального отверстия применяли протравники - медный и стальной, которые носили на перевязи подсумка. В расчете каждому артиллеристу присваивался номер, определявший его обязанности: № 1 действовал банником, № 2 носил зарядную суму, № 3 имел пальник и свечи, а № 4- трубочную лядунку и протравники. Эти артиллеристы именовались канонирами и обязаны были знать все правила заряжания и стрельбы. Остальные номера, выполнявшие роль подручных, назывались гандлангерами (с нем. - длиннорукие). Они носили дополнительные зарядные сумы и крюки с канатным тросом (8), использовавшиеся при накатывании и перемещении орудий. |

|

|

С 1805 года на вооружении осадной артиллерии состояли: 24-, 18- и 12-фунтовые пушки (большой пропорции), 5-, 2-пудовые и 6- фунтовая мортиры. Осадная артиллерия сводилась в батальоны по пять рот в каждом. Максимальная дальность стрельбы при |

|

|

Орудия легких артиллерийских рот (1/4-пудовый единорог, 6-фунтовая пушка) имели передки с ящиками для снарядов. Нередко боевая обстановка требовала открыть огонь, что называется, с ходу. Для этого применялись зарядные ящики с запасом первых выстрелов, размещенные на передках. В каждом ящике находилось 20 выстрелов для 6-фунтовой пушки и 12 выстрелов для 1/4-пудового единорога. Передки, зарядные ящики и все артиллерийские орудия красили в травянисто-зеленый цвет, металлические части - в черный |

|

|

Возимый при орудиях в зарядных ящиках боекомплект вмещал для 12-фунтовой пушки-162 выстрела, для 6-фунтовой пушки-174 (включая 20 выстрелов, возимых в передке), для 1/2-пудового единорога-120 выстрелов, для 1/4-пудового-120 выстрелов (включая 12 выстрелов в передке). В сражениях зарядные ящики располагали на расстоянии 30_40 м от орудий. Согласно уставу, в бою у зарядного ящика нельзя было находиться более чем двум артиллеристам, В телегу с зарядным ящиком впрягали трех лошадей, одну лошадь между двумя дышлами, две другие - по бокам от нее. Орудийный расчет на зарядном ящике не переводился, ездовой сидел верхом на левой лошади. |

|

|

Общеармейская фура - крытая повозка армейского обоза, использовавшаяся для перевозки продовольствия, патронов, палаток, амуниции пехоты и кавалерии, а также инструментов. В зависимости от назначения фуры имели специальную маркировку (белой краской); боеприпасы, продовольствие, войсковое имущество и т. д. |

|

|

Походная кузница использовалась для мелкого ремонта и изготовления простых приспособлений в походных условиях. Обслуживали ее кузнец и два мастеровых. Они ремонтировали колеса, оси, лафеты, зарядные ящики, фуры, изготавливали гвозди, клинья, подковы. Горн, меха, рычаг крепили на станке с двумя колесами. Древесный (березовый) уголь в горне раздували при помощи мехов, приводимых в движение рычагом. Для облегчения работы к концу рычага крепили противовес - пустую мортирную бомбу. Наковальню и кузнечные инструменты перевозили в специальной фуре, в другой фуре перевозили запасы древесного угля. Одна кузница придавалась 36-48 орудиям. |

|

|

В каждом пехотном и кавалерийском полку имелась запряженная двумя лошадьми фура с аптекарскими ящиками (1). В съемных ящиках кроме лекарств и перевязочного материала размещались хирургические инструменты. В одном из ящиков находилась кожаная сумка |

По материалам сайта: //adjudant.ru/table/Rus_Army_1812_4.asp

А.

Б.

В.

А. Летняя полевая форма военного летчика российской авиации.

На погонах видны офицерские эмблемы военной авиации Российской Империи, на кармане куртки - знак военного летчика, на шлеме - накладная эмблема,

которая полагалась только летчикам Императорского военно-воздушного флота. Пилотка - характерный признак авиатора.

Б. Офицер-летчик в парадной строевой форме. Эта форма одежды для военных летчиков

А.

Б.

В.

А. Летняя полевая форма военного летчика российской авиации.

На погонах видны офицерские эмблемы военной авиации Российской Империи, на кармане куртки - знак военного летчика, на шлеме - накладная эмблема,

которая полагалась только летчикам Императорского военно-воздушного флота. Пилотка - характерный признак авиатора.

Б. Офицер-летчик в парадной строевой форме. Эта форма одежды для военных летчиков  1

Донской наказной атаман, XVII век

Донское казацтво XVII века состояло из старых казаков и голоты .

Старыми казаками считались те, кто происходил из казацких семей XVI века и родился на Дону.

Голотой называли казаков в первом поколении. Голота , которой везло в боях, богатела и становилась старыми казаками.

Дорогой мех на шапке, шолковый кафтан, зипун с яркого заморского сукна, сабля и огнестрельное оружие - пищаль или карабин были показателями

1

Донской наказной атаман, XVII век

Донское казацтво XVII века состояло из старых казаков и голоты .

Старыми казаками считались те, кто происходил из казацких семей XVI века и родился на Дону.

Голотой называли казаков в первом поколении. Голота , которой везло в боях, богатела и становилась старыми казаками.

Дорогой мех на шапке, шолковый кафтан, зипун с яркого заморского сукна, сабля и огнестрельное оружие - пищаль или карабин были показателями  1

Полуголова московских стрельцов, XVII век

В середине XVII века московские стрельцы составляли отдельный корпус в составе стрелецкого войска.

Организационно они были поделены на приказы полки , которые возглавляли головы полковники и полуголовы майоры подполковники .

Каждый приказ делился на сотни роты , которыми командовали сотники капитаны .

Офицеров от головы до сотника своим указом назначал царь из дворян.

Роты, в свою очередь, делились на два взвода пятидесяты

1

Полуголова московских стрельцов, XVII век

В середине XVII века московские стрельцы составляли отдельный корпус в составе стрелецкого войска.

Организационно они были поделены на приказы полки , которые возглавляли головы полковники и полуголовы майоры подполковники .

Каждый приказ делился на сотни роты , которыми командовали сотники капитаны .

Офицеров от головы до сотника своим указом назначал царь из дворян.

Роты, в свою очередь, делились на два взвода пятидесяты  В самом конце XVII в. Петром I было принято решение о переустройстве русской армии по европейскому образцу. Основой для будущей армии послужили Преображенский и Семеновский полки, которые уже в августе 1700 г. образовали Царскую Гвардию.

Униформа солдат фузилеров Лейб-гвардии Преображенского полка состояла из кафтана, камзола, штанов, чулок, башмаков, галстука, шляпы и епанчи.

Кафтан см. изображение внизу из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел суконную, того

В самом конце XVII в. Петром I было принято решение о переустройстве русской армии по европейскому образцу. Основой для будущей армии послужили Преображенский и Семеновский полки, которые уже в августе 1700 г. образовали Царскую Гвардию.

Униформа солдат фузилеров Лейб-гвардии Преображенского полка состояла из кафтана, камзола, штанов, чулок, башмаков, галстука, шляпы и епанчи.

Кафтан см. изображение внизу из темно-зеленого сукна, длиной до колен, вместо воротника имел суконную, того  В первой половине 1700 г. были сформированы 29 пехотных полков, а 1724 г. их число возросло до 46.

Униформа полков армейской полевой пехоты по своему покрою ничем не отличалась от гвардейской, но в расцветке сукна, из которого шились кафтаны, была чрезвычайная пестрота. В некоторых случаях солдаты одного и того же полка были одеты в форму разных цветов.

До 1720 г. весьма распространенным головным убором был картуз см. рис. ниже . Он состоял из тульи цилиндрической формы и околыша, пришитого

В первой половине 1700 г. были сформированы 29 пехотных полков, а 1724 г. их число возросло до 46.

Униформа полков армейской полевой пехоты по своему покрою ничем не отличалась от гвардейской, но в расцветке сукна, из которого шились кафтаны, была чрезвычайная пестрота. В некоторых случаях солдаты одного и того же полка были одеты в форму разных цветов.

До 1720 г. весьма распространенным головным убором был картуз см. рис. ниже . Он состоял из тульи цилиндрической формы и околыша, пришитого  Целью российского царя Петра Великого , которой были подчинены все экономические и административные ресурсы империи, было создание армии, как эффективнейшей государственной машины.

Армию, которую унаследовал царь Петр, с трудом воспринимавшую военную науку современной ей Европы, армией можно назвать с большой натяжкой, а кавалерии в ней было значительно меньше, чем в армиях европейских держав.

Известны слова одного из русских дворян конца XVII века

На конницу смотреть стыдно лошади

Целью российского царя Петра Великого , которой были подчинены все экономические и административные ресурсы империи, было создание армии, как эффективнейшей государственной машины.

Армию, которую унаследовал царь Петр, с трудом воспринимавшую военную науку современной ей Европы, армией можно назвать с большой натяжкой, а кавалерии в ней было значительно меньше, чем в армиях европейских держав.

Известны слова одного из русских дворян конца XVII века

На конницу смотреть стыдно лошади  Артиллерия издавна играла важную роль в армии Московской Руси. Несмотря на сложности с перевозкой орудий при вечном российском бездорожье, основное внимание уделялось литью тяжелых пушек и мортир - орудий, которые можно было применять при осадах крепостей.

При Петре I некоторые шаги к реорганизации артиллерии были предприняты еще в 1699 году, но только после нарвского поражения к ней приступили со всей серьезностью. Орудия начали сводить в батареи, предназначенные для полевых сражений, обороны

Артиллерия издавна играла важную роль в армии Московской Руси. Несмотря на сложности с перевозкой орудий при вечном российском бездорожье, основное внимание уделялось литью тяжелых пушек и мортир - орудий, которые можно было применять при осадах крепостей.

При Петре I некоторые шаги к реорганизации артиллерии были предприняты еще в 1699 году, но только после нарвского поражения к ней приступили со всей серьезностью. Орудия начали сводить в батареи, предназначенные для полевых сражений, обороны  Есть версия, что предтечей улан была лёгкая кавалерия армии завоевателя Чингис-хана, особые отряды которой назывались огланами и использовались, в основном, для разведки и аванпостной службы, а также для внезапных и стремительных нападений на неприятеля с целью расстроить его ряды и подготовить атаку основных сил.

Важной частью вооружения оглан были пики, украшенные флюгерами.

В царствование императрицы Екатерины II было принято решение сформировать полк тот, который представляется содержать

Есть версия, что предтечей улан была лёгкая кавалерия армии завоевателя Чингис-хана, особые отряды которой назывались огланами и использовались, в основном, для разведки и аванпостной службы, а также для внезапных и стремительных нападений на неприятеля с целью расстроить его ряды и подготовить атаку основных сил.

Важной частью вооружения оглан были пики, украшенные флюгерами.

В царствование императрицы Екатерины II было принято решение сформировать полк тот, который представляется содержать  Корпус военных топографов был создан в 1822 году с целью топографического топогеодезического обеспе чения вооружённых сил, проведения государственных картографических съёмок в интересах как вооружённых сил, так и государства в целом, под руководством военно-топографического депо Главного штаба, как единого заказчика картографической продукции в Российской империи.

Обер-офицер Корпуса военных топографов в полукафтане времен

Корпус военных топографов был создан в 1822 году с целью топографического топогеодезического обеспе чения вооружённых сил, проведения государственных картографических съёмок в интересах как вооружённых сил, так и государства в целом, под руководством военно-топографического депо Главного штаба, как единого заказчика картографической продукции в Российской империи.

Обер-офицер Корпуса военных топографов в полукафтане времен  В 1711 году в российской армии среди других должностей появились две новые должности - флигель-адъютант и генерал-адъютант .

Это были особо доверенные военнослужащие, состоящие при высших военачальниках, а с 1713 года и при императоре, выполненявшие ответственные поручения и контролировавшие исполнение приказаний, отданных военачальником.

Позднее при создании в 1722 году Табели о рангах в нее были внесены, соответственно, и эти должности. Для них были определены классы, и они были приравнены

В 1711 году в российской армии среди других должностей появились две новые должности - флигель-адъютант и генерал-адъютант .

Это были особо доверенные военнослужащие, состоящие при высших военачальниках, а с 1713 года и при императоре, выполненявшие ответственные поручения и контролировавшие исполнение приказаний, отданных военачальником.

Позднее при создании в 1722 году Табели о рангах в нее были внесены, соответственно, и эти должности. Для них были определены классы, и они были приравнены  Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1741-1788 годов

В связи с тем, что иррегулярная конница, а точнее казаки, в полной мере справлялась с поставленными перед ней задачами по разведке, патрулированию, преследованию и выматыванию противника бесконечными налетами и стычками, долгое время в Российской армии не было особой необходимости в регулярной легкой кавалерии.

Первые официальные гусарские части в составе Российской армии появились во время царствования императрицы

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1741-1788 годов

В связи с тем, что иррегулярная конница, а точнее казаки, в полной мере справлялась с поставленными перед ней задачами по разведке, патрулированию, преследованию и выматыванию противника бесконечными налетами и стычками, долгое время в Российской армии не было особой необходимости в регулярной легкой кавалерии.

Первые официальные гусарские части в составе Российской армии появились во время царствования императрицы  Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов

В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.

После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа

прежнее название

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов

В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.

После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа

прежнее название  Униформа гусар Российской Императорской армии 1801-1825 годов

В двух предыдущих статьях мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788 и 1796-1801 годов.

В этой статье мы расскажем о гусарской униформе времен царствования императора Александра I.

Итак, приступим...

31 марта 1801 года всем гусарским полкам армейской кавалерии были присвоены следующие названия

гусарский полк

новое название

Мелиссино

Униформа гусар Российской Императорской армии 1801-1825 годов

В двух предыдущих статьях мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788 и 1796-1801 годов.

В этой статье мы расскажем о гусарской униформе времен царствования императора Александра I.

Итак, приступим...

31 марта 1801 года всем гусарским полкам армейской кавалерии были присвоены следующие названия

гусарский полк

новое название

Мелиссино  Униформа гусар Российской Императорской армии 1826-1855 годов

Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы провели обзор гусарской униформы 1741-1788, 1796-1801 и 1801-1825 годов.

В настоящей статье мы расскажем об изменениях, произошедших в эпоху правления императора Николая I.

В 1826-1854 годах были переименованы, созданы или расформированы следующие гусарские полки

год

прежнее название

Униформа гусар Российской Императорской армии 1826-1855 годов

Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы провели обзор гусарской униформы 1741-1788, 1796-1801 и 1801-1825 годов.

В настоящей статье мы расскажем об изменениях, произошедших в эпоху правления императора Николая I.

В 1826-1854 годах были переименованы, созданы или расформированы следующие гусарские полки

год

прежнее название  Униформа гусар Российской Императорской армии 1855-1882 годов

Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы познакомились с гусарской униформой 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 и 1826-1855 годов.

В этой статье мы расскажем об изменениях в униформе русских гусар, которые произошли в эпоху правления императоров Александра II и Александра III.

7 мая 1855 года в униформу офицеров армейских гусарских полков были внесены следующие изменения

Униформа гусар Российской Императорской армии 1855-1882 годов

Продолжаем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков. В предыдущих статьях мы познакомились с гусарской униформой 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 и 1826-1855 годов.

В этой статье мы расскажем об изменениях в униформе русских гусар, которые произошли в эпоху правления императоров Александра II и Александра III.

7 мая 1855 года в униформу офицеров армейских гусарских полков были внесены следующие изменения  Униформа гусар Российской Императорской армии 1907-1918 годов

Заканчиваем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 и 1855-1882 годов.

В последней статье цикла расскажем об униформе восстановленных армейских гусарских полков в царствование Николая II.

С 1882 по 1907 годы в Российской империи существуют только два гусарских полка, оба в Императорской Гвардии Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и Лейб-гвардии Гродненский

Униформа гусар Российской Императорской армии 1907-1918 годов

Заканчиваем цикл статей об униформе русских армейских гусарских полков 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 и 1855-1882 годов.

В последней статье цикла расскажем об униформе восстановленных армейских гусарских полков в царствование Николая II.

С 1882 по 1907 годы в Российской империи существуют только два гусарских полка, оба в Императорской Гвардии Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк и Лейб-гвардии Гродненский  Обмундирование солдат пехотных полков Нового Иноземного строя в конце XVII столетия состояло из кафтана польского покроя с нашитыми на груди в шесть рядов петлицами, коротких, до колен, штанов, чулок и башмаков с пряжками. Головным убором солдат был колпак с меховой опушкой, у гренадер картуз. Оружие и амуниция мушкет, багинет в ножнах, портупея, сумка для пуль и берендейка с зарядами, у гренадер сумка с гренадами. До 1700г. аналогичную форму имели солдаты потешных Преображенского

Обмундирование солдат пехотных полков Нового Иноземного строя в конце XVII столетия состояло из кафтана польского покроя с нашитыми на груди в шесть рядов петлицами, коротких, до колен, штанов, чулок и башмаков с пряжками. Головным убором солдат был колпак с меховой опушкой, у гренадер картуз. Оружие и амуниция мушкет, багинет в ножнах, портупея, сумка для пуль и берендейка с зарядами, у гренадер сумка с гренадами. До 1700г. аналогичную форму имели солдаты потешных Преображенского  Полевая пехота В начале 1730 г., после смерти Петра II, российский престол заняла императрица Анна Иоанновна. В марте 1730 г. государственный Сенат утвердил образцы полковых гербов для большинства пехотных и гарнизонных полков. В июне того же года императрицей была учреждена Воинская комиссия, в ведении которой оказались все вопросы, связанные с формированием и снабжением армии и гарнизонных полков. Во второй половине 1730 г. в состав императорской гвардии был введен вновь сформированный Лейб-гвардии

Полевая пехота В начале 1730 г., после смерти Петра II, российский престол заняла императрица Анна Иоанновна. В марте 1730 г. государственный Сенат утвердил образцы полковых гербов для большинства пехотных и гарнизонных полков. В июне того же года императрицей была учреждена Воинская комиссия, в ведении которой оказались все вопросы, связанные с формированием и снабжением армии и гарнизонных полков. Во второй половине 1730 г. в состав императорской гвардии был введен вновь сформированный Лейб-гвардии  От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.

Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.

На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска

От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.

Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.

На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска

Рассказ о форме одежды Семиреченского Казачьего Войска начала XX века будет непонятен, если вкратце не коснуться темы о форме одежды всей Российской Императорской Армии, имевшей свою давнюю историю и традиции, регламентировавшейся Высочайше утвержденными приказами по Военному Ведомству и циркулярами Главного Штаба.

После окончания Русско-Японской войны 1904-1905 гг. была начата реформа Русской Армии, коснувшаяся в том числе и изменения формы одежды. Помимо некоторого возврата к форменной одежде

Рассказ о форме одежды Семиреченского Казачьего Войска начала XX века будет непонятен, если вкратце не коснуться темы о форме одежды всей Российской Императорской Армии, имевшей свою давнюю историю и традиции, регламентировавшейся Высочайше утвержденными приказами по Военному Ведомству и циркулярами Главного Штаба.

После окончания Русско-Японской войны 1904-1905 гг. была начата реформа Русской Армии, коснувшаяся в том числе и изменения формы одежды. Помимо некоторого возврата к форменной одежде  Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги . Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем

Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги . Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем  В истории отечественной военной формы период с 1756 по 1796 год занимает особое место. Упорная и энергичная борьба между передовыми и реакционными тенденциями в национальном военном искусстве косвенно наложила свой отпечаток на развитие и совершенствование обмундирования и снаряжения российских войск.

Уровень развития русской экономики составил серьезную базу для превращения русской армии в современную для той эпохи военную силу. Успехи в металлургии содействовали расширению производства холодного

В истории отечественной военной формы период с 1756 по 1796 год занимает особое место. Упорная и энергичная борьба между передовыми и реакционными тенденциями в национальном военном искусстве косвенно наложила свой отпечаток на развитие и совершенствование обмундирования и снаряжения российских войск.

Уровень развития русской экономики составил серьезную базу для превращения русской армии в современную для той эпохи военную силу. Успехи в металлургии содействовали расширению производства холодного  В конце XVIII столетия военная форма русской армии снова претерпела изменения в значительной своей части. В ноябре 1796 года внезапно скончалась Екатерина II и на престол вступил Павел I. Преклоняясь с юных лет перед прусским королем Фридрихом II, его государственной и военной системой, яростно ненавидевший свою мать Екатерину И и отрицавший многое из того положительного, что было достигнуто страною во время ее царствования. Павел открыто заявлял о своем намерении в кратчайший срок навести

В конце XVIII столетия военная форма русской армии снова претерпела изменения в значительной своей части. В ноябре 1796 года внезапно скончалась Екатерина II и на престол вступил Павел I. Преклоняясь с юных лет перед прусским королем Фридрихом II, его государственной и военной системой, яростно ненавидевший свою мать Екатерину И и отрицавший многое из того положительного, что было достигнуто страною во время ее царствования. Павел открыто заявлял о своем намерении в кратчайший срок навести  Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей

Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей  Военная форма это не только одежда , которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.

Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и

Военная форма это не только одежда , которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.

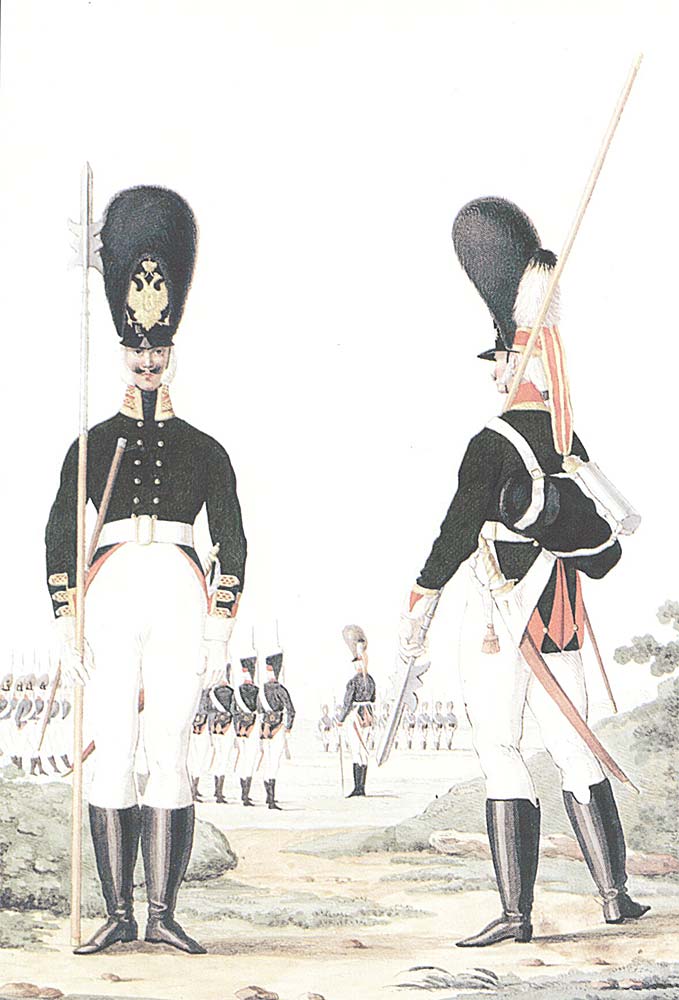

Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и  1. РЯДОВОЙ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 1809

Oтборные солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат при осаде крепостей, впервые появились во время Тридцатилетней войны 1618-1648 . В гренадерские части отбирали людей высокого роста, отличавшихся храбростью и знанием военного дела. В России с конца XVII века гренадеров ставили во главе штурмовых колонн, на усиление флангов и для действий против кавалерии. К началу XIX века гренадеры превратились в род отборных войск, не отличавшихся вооружением

1. РЯДОВОЙ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 1809

Oтборные солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат при осаде крепостей, впервые появились во время Тридцатилетней войны 1618-1648 . В гренадерские части отбирали людей высокого роста, отличавшихся храбростью и знанием военного дела. В России с конца XVII века гренадеров ставили во главе штурмовых колонн, на усиление флангов и для действий против кавалерии. К началу XIX века гренадеры превратились в род отборных войск, не отличавшихся вооружением  В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия . Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,

В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия . Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,  Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот . Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы .

Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием

Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот . Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы .

Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием  В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,

В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,  Иллюстрации форменной одежды русской армии - художник Н.В. Зарецкий 1876-1959. Русская армия в 1812 году. СПб., 1912.

Генерал легкой кавалерии. Генерал свиты ЕИВ

Генерал легкой кавалерии. Походная форма. Генерал свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Парадная форма..

Рядовые гусарских полков

Рядовой лейб-гвардии Гусарского полка. Парадная форма. Рядовой Изюмского гусарского полка. Парадная форма.

Иллюстрации форменной одежды русской армии - художник Н.В. Зарецкий 1876-1959. Русская армия в 1812 году. СПб., 1912.

Генерал легкой кавалерии. Генерал свиты ЕИВ

Генерал легкой кавалерии. Походная форма. Генерал свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части. Парадная форма..

Рядовые гусарских полков

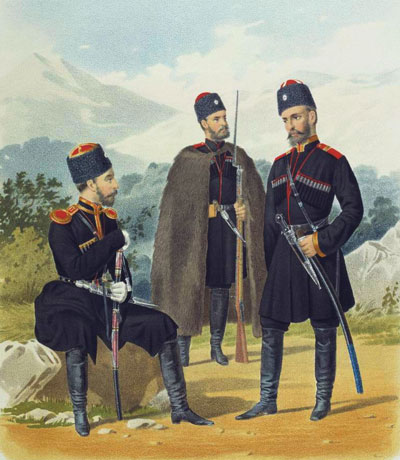

Рядовой лейб-гвардии Гусарского полка. Парадная форма. Рядовой Изюмского гусарского полка. Парадная форма.  Собственный Его Императорского Величества Конвой формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы.

Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона , грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи.

Официальной датой основания конвоя

Собственный Его Императорского Величества Конвой формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы.

Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона , грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи.

Официальной датой основания конвоя  Офицеры казачьих войск, состоящие при Управлении Военного Министерства парадная и праздничная форма . 7 мая 1869.

Лейб гвардии Казачий полк походная форма . 30 сентября 1867.

Генералы, числящиеся в армейских казачьих частях парадная форма . 18 марта 1855 г.

Генерал-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме . 18 марта 1855 г.

Флигель-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме . 18 марта 1855 г.

Обер-офицеры

Офицеры казачьих войск, состоящие при Управлении Военного Министерства парадная и праздничная форма . 7 мая 1869.

Лейб гвардии Казачий полк походная форма . 30 сентября 1867.

Генералы, числящиеся в армейских казачьих частях парадная форма . 18 марта 1855 г.

Генерал-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме . 18 марта 1855 г.

Флигель-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме . 18 марта 1855 г.

Обер-офицеры  До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу  ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем  Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание честь мундира означает воинскую или вообще корпоративную честь. Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала,

Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание честь мундира означает воинскую или вообще корпоративную честь. Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала,  С 1883 года казачьим частям стали жаловать только штандарты, полностью соответствующие по размерам и изображениям кавалерийским штандартам, при этом полотнище делалось по цвету мундира войска, а кайма по цвету приборного сукна.

С 14 марта 1891 г. казачьим частям жаловали знамена уменьшенного размера, то есть те же штандарты, но на черных знаменных древках.

Стяг 4-й Донской казачьей дивизии. Россия. 1904 г.

Образец 1904 г. полностью соответствует аналогичному образцу кавалерийских

С 1883 года казачьим частям стали жаловать только штандарты, полностью соответствующие по размерам и изображениям кавалерийским штандартам, при этом полотнище делалось по цвету мундира войска, а кайма по цвету приборного сукна.

С 14 марта 1891 г. казачьим частям жаловали знамена уменьшенного размера, то есть те же штандарты, но на черных знаменных древках.

Стяг 4-й Донской казачьей дивизии. Россия. 1904 г.

Образец 1904 г. полностью соответствует аналогичному образцу кавалерийских  Астраханское казачье войско

Астраханское казачье войско было образовано в 1776-1799 годах из переселенцев с Дона, калмыками и татар. После наполеоновских войн 1817 Астраханское войско было вновь образовано. Старшинство войску назначено с 1750 года - даты основания Астраханского казачьего полка. В 1854 году повелено иметь в составе войска 3 конных полка. Астраханское войско состояло из двух отделов в 1-й отдел входили станицы Казачебугровская, Красноярская, Черноярская,

Астраханское казачье войско

Астраханское казачье войско было образовано в 1776-1799 годах из переселенцев с Дона, калмыками и татар. После наполеоновских войн 1817 Астраханское войско было вновь образовано. Старшинство войску назначено с 1750 года - даты основания Астраханского казачьего полка. В 1854 году повелено иметь в составе войска 3 конных полка. Астраханское войско состояло из двух отделов в 1-й отдел входили станицы Казачебугровская, Красноярская, Черноярская,  Генерал-Адъютант, Обер-Офицер Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка и казак полевых конных полков Уральского Казачьего войска в обыкновенной форме приказы по военному ведомству 1883 г. 64 и 72 .

Штаб и Обер-офицеры, служащие в военно-окружных отделениях и подведомственным им учреждениях обыкновенная форма и чекмень приказ по военному ведомству 1892 г. 305 .

Лейб-Гвардии Кавказский казачий эскадроны 1 Трубач Его Императорского Величества,

Генерал-Адъютант, Обер-Офицер Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка и казак полевых конных полков Уральского Казачьего войска в обыкновенной форме приказы по военному ведомству 1883 г. 64 и 72 .

Штаб и Обер-офицеры, служащие в военно-окружных отделениях и подведомственным им учреждениях обыкновенная форма и чекмень приказ по военному ведомству 1892 г. 305 .

Лейб-Гвардии Кавказский казачий эскадроны 1 Трубач Его Императорского Величества,  Как отмечает исследователь истории кавказского линейного казачества В.А. Колесников, Хоперский казачий полк просуществовал в течение почти полутора веков 1775-1920 , начавшись с конвойно-полицейской команды, комплектовавшейся из жителей всего четырех слобод на восточной окраине Воронежщины, он затем к началу XX в. вырос в серьезную боевую единицу, пополнявшуюся казаками двух десятков станиц Хоперского полкового округа Кубанского войска... Хоперцев можно заслуженно назвать старожилами Кубанского

Как отмечает исследователь истории кавказского линейного казачества В.А. Колесников, Хоперский казачий полк просуществовал в течение почти полутора веков 1775-1920 , начавшись с конвойно-полицейской команды, комплектовавшейся из жителей всего четырех слобод на восточной окраине Воронежщины, он затем к началу XX в. вырос в серьезную боевую единицу, пополнявшуюся казаками двух десятков станиц Хоперского полкового округа Кубанского войска... Хоперцев можно заслуженно назвать старожилами Кубанского